Menesteres, oficios, costumbres, tradiciones y tradicionalistas

Introducción

Seguramente solo sean imaginaciones mías sin base real alguna, pero paréceme a mí que, de un tiempo a esta parte, estamos asistiendo a una progresiva y masiva “preocupación” por lo antiguo; por los menesteres, oficios, costumbres, tradiciones e historia de antaño, que hace una década, en mi apreciación, no existía. Y, como en los tiempos de ingeniería social que corren(12), casi todo conduce en una dirección, me siento (yo de natural opuesto) intranquilo e inquieto por la la razón de ser de tal tendencia, propagación y expansión.

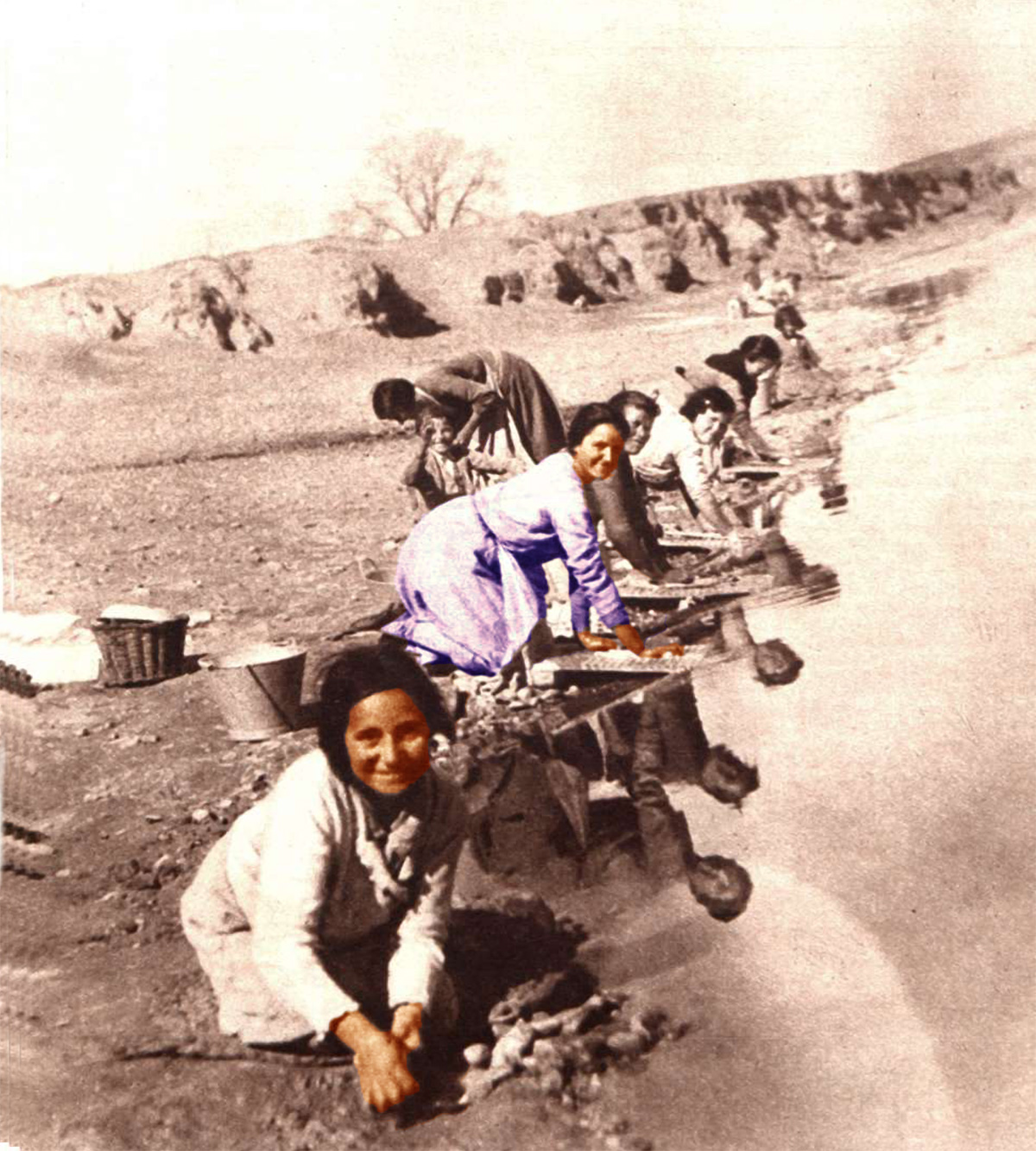

Pero previamente hemos de intentar distinguir y diferenciar, en lo posible, las prácticas antiguas relacionadas con el acontecer cotidiano los oficios o profesiones de las costumbres y de las tradiciones para acometer la nimia (en los dos sentidos) e esteril tarea de arrojar un poco conocimiento. Antiguamente se realizaban determinadas prácticas relacionadas o ligadas al devenir existencial o con los oficios o profesiones y algunas de estas prácticas y/o profesiones, por suerte, pues el progreso científico y tecnológico (cuya función es hacernos la vida más cómoda) las ha abocado a la desaprición, otras persisten modificadas y unas pocas han arraigado como costumbres o tradiciones.

A continuación expongo una relación de las que he conocido y cuya descripción, por ser larga y no desviarme del tema principal, aplazo para otra ocasión y, al tiempo, emplazo, para realizarla, a otras personas más cualificadas que yo.(1)

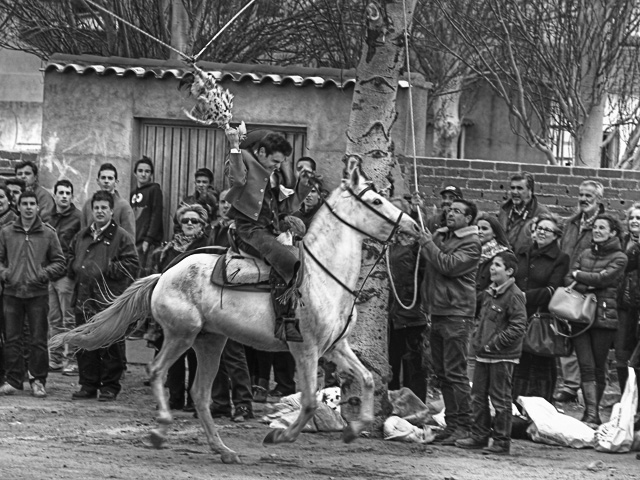

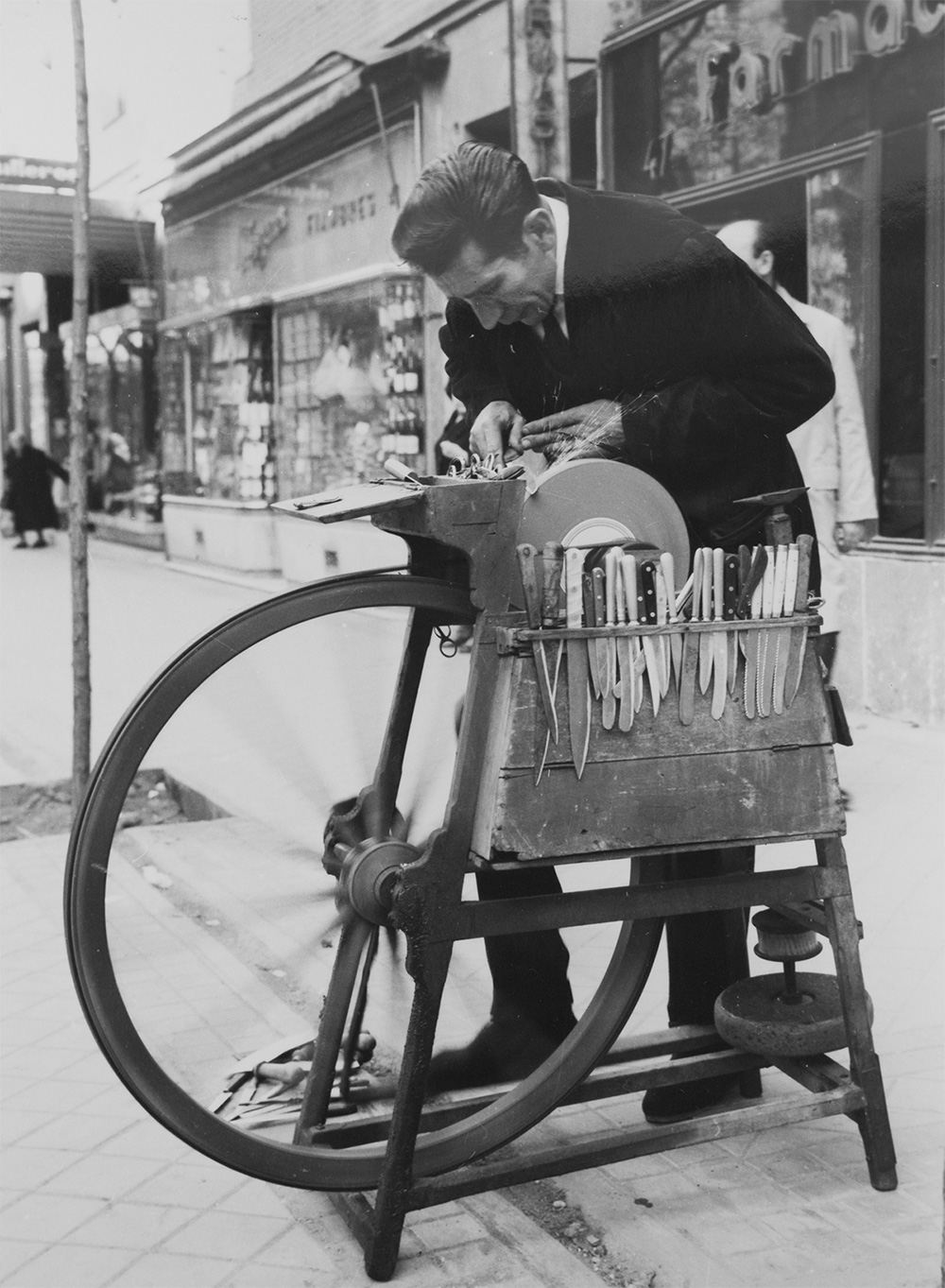

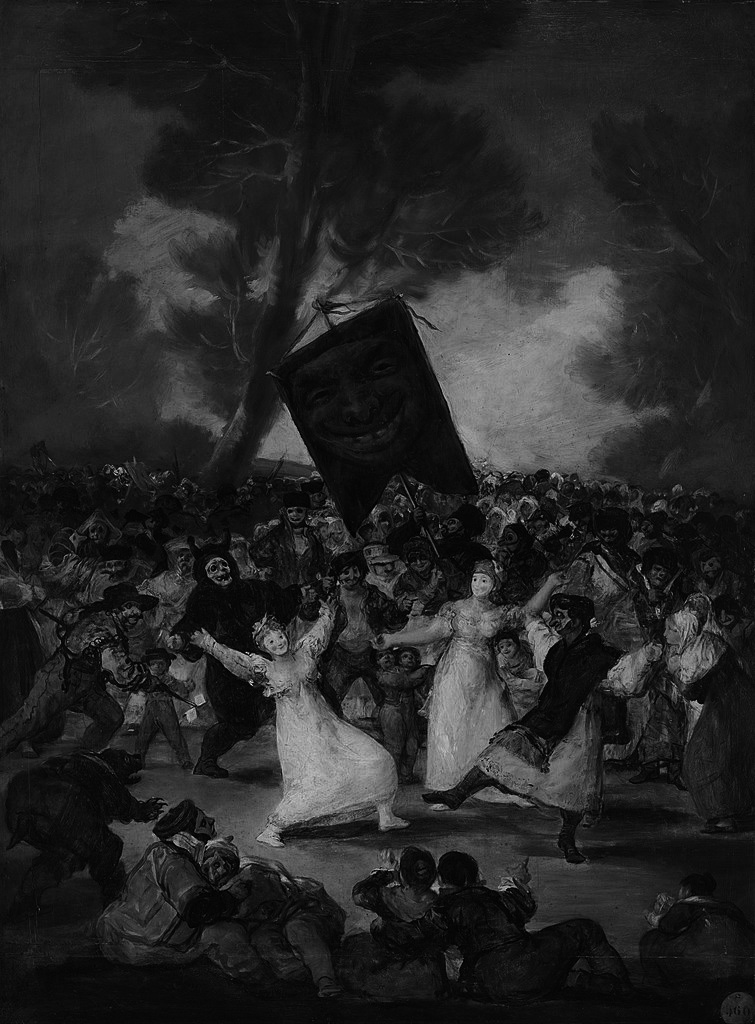

Arar los campos con animales de tiro, el ajuste de las labores del campo con las cuadrillas de peones, braceros y temporeros, segar con la hoz y los dediles, agavillar, transportar las mieses en carros para la trilla, almacenar el grano y la paja, el remate, la varea de las olivas, cortar y almacenar la leña para el hogar y hacer el picón para los braseros, fabricación de la cal por los caleros y el jalbiegue, varear y cardar la lana de los colchones, almohadas, cojines y almohadones, la fabricación del jabón casero, lavar enseres y ropas y bañarse en el río o los arroyos, pescar a mano, pasear por el puente, el pastor del ganado de la vez (dulero), el “guarro Antón”, los juegos tradicionales de niños y niñas(11), la matanza(9) y la elaboración de los productos derivados(10), la cruz de mayo, el carnaval(2), el entierro de la sardina(6), el sorteo de quintos(3), salir cantando y las carreras(4) de gallos(5), la Cuaresma y la Semana Santa, la colocación del árbol(8) y la quema del Judas(7), Navidad y las fiestas (Nieves, el Santo y los morraches, el Corpus Christi, san Isidro y san Pedro), bautizos, comuniones y bodas, pelar la pava, el noviazgo, la pedida de mano, pagar la ronda y las cencerrás, el alguacil y el pregonero, el caminero, el enterrador, el espartero y el cordelero, el especiero, el herrero, el silletero, el barbero, el estanquero, el hojalatero, el calderero, lañero y quincallero, el abarquero, el molinero, el panadero el afilador, el aguador, el albéitar, el manporrero, el boticario y el curandero, el alimañero, el tratante de ganado y granos, el alarife y los albañiles, el arriero y el carretero, la costurera, bordadora y bolillera, el trapero, el carbonero, el carpintero, los pescadores y cenacheros, el pocero, el churrero, el vaquero y el lechero, la comadrona, el confitero y pastelero, el fotógrafo, el telefonista, el zapatero, el guarnicionero, los hortelanos, agricultores y labradores, la quesera, el matarife, el piconero, el cura, los monaguillos y el sacristán, el tejero, la tendera, el barquero, el bodeguero, el tabernero y algunas o muchas otras profesiones que seguramente, por olvido, omito.

¿Cómo distinguirlas para promoverlas y fortalecerlas?

Las costumbres son prácticas habituales o formas de comportamiento (pueden incluir pautas sociales, hábitos alimentarios, formas de vestir, saludos y gestos, entre otros) que se siguen comúnmente en una determinada sociedad o grupo social, se suelen adquirir a través de la observación y la imitación, y se consideran parte del comportamiento cotidiano de una comunidad.

Las tradiciones se refieren a prácticas o costumbres (generalmente con un fondo simbólico y asociadas con eventos específicos, como festividades religiosas, ceremonias, rituales o celebraciones) transmitidas de generación en generación en una comunidad o grupo social que se celebran para la preservación de ciertos valores, creencias o formas de hacer las cosas a lo largo del tiempo y que persiguen, de manera consciente o, normalmente, inconsciente, fortalecer los lazos comunitarios, transmitir conocimientos y preservar la memoria colectiva como una forma de promover la identidad, estabilidad y cohesión sociales.

La principal diferencia radica en que la tradición se centra en la transmisión de prácticas y creencias culturales a lo largo de generaciones, mientras que la costumbre se refiere a las prácticas habituales y comportamientos comunes de una sociedad o grupo social en un contexto más inmediato.

Suele ser difícil o casi imposible establecer un tiempo o circunstancia concretos en los cuales una costumbre se convierte en una tradición, pero hay algunos elementos que podemos considerar para diferenciarlas:

1. Duración en el tiempo: Una costumbre que se mantiene y se practica durante un período prolongado de tiempo tiende a adquirir el estatus de tradición. La continuidad y la transmisión intergeneracional son unos de los aspectos clave para que una costumbre se arraigue como tradición.

2. Significado y simbolismo: Las costumbres que poseen un significado más profundo y simbólico suelen tener más posibilidades de convertirse en tradiciones. Si una práctica está vinculada a la identidad cultural, a valores compartidos o a eventos históricos, sociales o religiosos importantes, es más probable que se preserve y se convierta en una tradición.

3. Valor compartido: Una costumbre que es apreciada y valorada por una comunidad en su conjunto tiene más posibilidades de ser considerada una tradición. Si es aceptada y transmitida ampliamente, puede adquirir un estatus especial y ser considerada parte del patrimonio cultural de esa comunidad.

¿Las tradiciones permanecen estáticas, o cambian en el tiempo y/o según el espacio geográfico?

Aunque para algunos tradición es sinónimo y paradigma de inmovilismo, las costumbres y tradiciones se modifican a lo largo del tiempo (hasta bien mozo no existía la costumbre de "subir la vela a la "vela” del santo", se popularizo hace, relativamente, pocos años; hace cuarenta años todas las personas que se vestían de morrache éramos hombres que pululábamos alrededor de las mujeres amagándolas porra en ristre; el desfile de carrozas en la festividad de Ntr. Sra. de las Nieves es también un préstamo reciente, mis quintos y yo "corrimos las cintas" y los quintos de ahora "corren los gallos", por citar algunos ejemplos próximos en el tiempo y cercanos en la geografía), y el espacio, sus ritos cambian de un lugar a otro, algunas desaparecen y otras, que se habían perdido, se rehabilitan y recuperan (¿en que pueblo de hoy en día, que se precie, no se celebra algún tipo de mercadillo o jornada medieval, algún tipo de jornada o concurso gastronómico-alimentario, algún tipo de acto que tenga que ver con luminarias, hogueras o pólvora, algún tipo de período cultural y/o de juegos populares, algún tipo de representación o teatro, algún tipo de festival musical, algún tipo de muestra o exposición artística, …). Es, pues, importante destacar que las tradiciones pueden evolucionar con el tiempo y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Algunas tradiciones se mantienen firmemente arraigadas, mientras que otras pueden transformarse o incluso desaparecer a medida que la sociedad cambia y se moderniza, pero, las tradiciones siguen siendo una parte vital de la cultura humana y juegan un papel importante en la preservación de la historia y la identidad cultural e incluso, algunas, generan ingresos y dan de comer a determinadas personas.

¿Y en referencia a la moralidad de las tradiciones? ¿Todas las tradiciones tienen un efecto positivo en las sociedades que las practican?

Persisten muchas tradiciones valiosas que fomentan el sentido de comunidad, la cohesión social y la preservación de la historia, la cultura y el entorno y pueden ser una fuente de identidad y orgullo cultural, y contribuir al enriquecimiento cultural y material de la sociedad, pero no todas las tradiciones y costumbres son inherentemente buenas per sé (argumento ad antiquitatem), ya que su valor moral o ético puede variar, casos y ejemplos negativos hay bastantes, la guerra, el asesinato, la prostitución, la violencia de género, la dictadura, …, por citar casos extremos, cuya antigüedad no les confiere moralidad. Algunas tradiciones pueden contener prácticas o creencias que son perjudiciales, discriminatorias o limitantes para la naturaleza y/o ciertos grupos de personas al no promover o favorecer la igualdad, el respeto y el bienestar de todos los individuos involucrados y la preservación y el desarrollo del entorno en que se celebran, ya que pueden reflejar normas culturales y sociales arraigadas, que a veces pueden estar desactualizadas o no ser inclusivas resultando así restrictivas y limitantes de la igualdad y/o libertad individuales y no respetando la diversidad y promoviendo valores éticos inmorales. Algunas prácticas tradicionales pueden perpetuar prácticas de desigualdades de género y roles estereotipados, discriminación racial o étnica, violencia hacia los seres vivos o incluso prácticas que violan los derechos humanos y las leyes del ecosistema, luego es importante evaluar críticamente su impacto y relevancia en el contexto actual y reconocer que si algunas tradiciones pueden tener aspectos negativos o problemáticos, hay que adaptarlas y revisarlas para garantizar que sean inclusivas, respetuosas y acordes con los valores y principios éticos de la sociedad actual e igualitarias y beneficiosas para la comunidad en general.

Además, las tradiciones también pueden ser inflexibles y obstaculizar el progreso social. En algunas ocasiones, pueden dificultar la adaptación a cambios positivos o limitar la libertad individual. Es importante equilibrar la preservación de las tradiciones con la capacidad de evolucionar y adaptarse a las necesidades y valores imperantes de la sociedad moderna.

Los tradicionalistas

Los tradicionalistas o conservadores (y no me refiero a los que somos partidarios y practicantes de determinadas tradiciones) son aquellas personas o grupos que valoran y defienden fuertemente las tradiciones y buscan preservarlas en su forma original. Estos individuos tienden a resistirse a los cambios sociales y culturales, y buscan mantener las prácticas y valores transmitidos por generaciones anteriores pues argumentan que las tradiciones son fundamentales e imprescindibles para mantener la identidad cultural, la estabilidad social y los valores básicos y esenciales de una sociedad considerando las tradiciones como una forma de preservar la sabiduría del pasado y temiendo que su abandono pueda llevar a la pérdida de valores y a la desintegración social.

Los tradicionalistas pueden surgir en diferentes ámbitos. En el contexto cultural y artístico suelen afanarse y ocuparse en preservar y promover las expresiones culturales, artísticas y artesanales tradicionales de una determinada región o comunidad como la historia, las artes, la música folklórica, la artesanía y otras formas de manifestación cultural que han sido transmitidas a lo largo del tiempo. En términos religiosos, los tradicionalistas pueden ser aquellos que se adhieren estrictamente a las doctrinas y prácticas religiosas más antiguas, resistiendo los cambios y adaptaciones que puedan haber surgido con el tiempo. En política, los tradicionalistas pueden abogar por la preservación de estructuras y sistemas políticos antiguos o defender los valores y principios tradicionales en oposición a los cambios sociales y culturales más progresistas.

Sin embargo, también es importante señalar que la posturas tradicionalistas no constituyen un grupo homogéneo pero al ser reacios a los cambios y adaptaciones, los tradicionalistas están sujetos a ciertas limitaciones, pues pueden dificultar la inclusión de nuevas ideas y perspectivas, así como perpetuar desigualdades y prejuicios arraigados en las tradiciones y como en todas las posturas, es necesario encontrar un equilibrio entre la preservación de las tradiciones (valiosas para mantener la identidad cultural y los lazos comunitarios) y la apertura a la evolución y el progreso, la adaptación a los nuevos desafíos y necesidades; que, como las sociedades cambian (la diversidad y el cambio son parte inherente de la vida que es fundamentalmente azarosa desde que nacemos) y evolucionan, las tradiciones también pueden cambiar con el tiempo para ser más inclusivas, justas y acordes con los valores contemporáneos, que “haberlos, haylos”.

Aunque el perfil político y social de los tradicionalistas puede variar según el contexto y las circunstancias específicas, a continuación, se proporciona una descripción general de algunos aspectos comunes asociados con los tradicionalistas, pero es importante tener en cuenta que estas características son generales y no se aplican necesariamente a todos los individuos que se identifican como tradicionalistas ya que existen diferentes matices y perspectivas dentro de este grupo, y las opiniones y actitudes pueden variar ampliamente según el contexto cultural, político y social en el que se encuentren y puede evolucionar con el tiempo y adaptarse a las circunstancias cambiantes.

1. Conservadurismo social: Los tradicionalistas suelen tener una mentalidad conservadora en términos políticos, sociales y culturales. Esto implica que valoran y defienden las normas, valores y estructuras sociales tradicionales establecidas (que juzgan fundamentales para la identidad cultural, la cohesión social y la continuidad generacional) y muestran resistencia a los cambios y reformas sociales rápidos que suelen considerar contrarios u opuestos a las tradiciones y valores arraigados en la sociedad.

2. Sobrevaloración de la autoridad y jerarquía: Los tradicionalistas tienden a sobrevalorar la autoridad y la jerarquía establecidas en las instituciones sociales y políticas. Pueden apoyar estructuras políticas y de gobierno que se basen en tradiciones y estén respaldadas por instituciones establecidas.

3. Identidad cultural y nacionalismo exacervado: Los tradicionalistas suelen estar muy vinculados a su identidad cultural y nacional. Pueden enfatizar la importancia de preservar y promover las tradiciones, costumbres y símbolos culturales de su comunidad o país, y pueden mostrarse preocupados por la pérdida de identidad cultural debido a la globalización y la influencia extranjera.

4. Religión y prácticas religiosas: Para muchos tradicionalistas, la religión y las prácticas religiosas desempeñan un papel central en su visión del mundo pues consideran que las enseñanzas religiosas tradicionales son fundamentales para el mantenimiento del orden y estructura comunitarios. Pueden adherirse estrictamente a las doctrinas y prácticas religiosas tradicionales y buscar mantener una moralidad basada en principios y valores arraigados en las tradiciones.

5. Escepticismo hacia el cambio social rápido: Los tradicionalistas pueden mostrar un escepticismo hacia el cambio social rápido y pueden preocuparse por los efectos negativos que pueden tener las transformaciones sociales y culturales en la cohesión social y los valores tradicionales. Son perseverantes en sus creencias a pesar de la existencia de argumentos, informaciones o pruebas científicas que las contradigan o refuten.

En base a lo anterior, nos es posible aventurar alguna hipótesis y conclusión.

Que cualquier tiempo pasado fue anterior pero no, ni mucho menos, mejor (quien así no piense que pruebe a vivir durante un determinado periodo de tiempo, una semana por ejemplo, como se vivía realmente en los años 50, 60 o 70) y lo que en otros tiempo pudo parecer adecuado seguramente, en las circunstancias vitales actuales y con los perfiles personales existentes, posiblemente no sea válido. Que las costumbres y tradiciones (por mucha nostalgia que nos generen y haya muchas personas partidarias, - falacia "ad populum") solo merece la pena conservarlas y practicarlas si mejoran la existencia de los seres vivos.

Que la inmensa mayoría de quienes estudiamos y difundimos costumbres y tradiciones solo pretendemos fortalecer los lazos comunitarios, transmitir conocimientos y preservar la memoria colectiva como una forma de promover la identidad, estabilidad y cohesión sociales, pero existe otra soterrada y vil estrategia perfectamente concebida y planeada (y que por tanto constituye una amenaza real) de quienes, partiendo de la supuesta bondad y apelando a la nostalgia por algunas prácticas antiguas , nos intentan colar como una verdad a medias, por inferencia, la falacia ad misericordiam y apoyándose en su supuesta autoridad en la materia (falacia ad verecundiam), la bondad del sistema político en que ocurrieron o tuvieron lugar: la injustificable dictadura. Época pasada y ¿superada? en que como sabemos “todos éramos más libres, felices, comíamos perdices y vivíamos mejor”, pero ten en cuenta que una cosa es continuar la historia y otra muy distinta (y peligrosa) repetirla.

Aunque no he expresado, ni por asomo, todo lo debido (pues el método infalible para aburrir es contarlo todo), he dicho más de lo debido y ¡ojalá me equivoque!, no vayan por ahí los tiros y solo sea una de las cien veces que he dado en la herradura o una generalización apresurada pero, aunque nada temo pues la verdad es poderosa, mis temores expreso y, por tanto, alertados quedáis, que el futuro solo llega una vez en la vida y su realización depende de las decisiones que tomemos en el presente.

1) En esta página, ya acometo, como no puede ser de otra manera, de forma parcial e imcompleta, esa labor. >>

2) Ya en plena sublevación el gobernador general de la Junta Técnica de Estado, Luis Valdés Cabanillas, dictó, el 3 de febrero de 1937, una orden circular en que se prohibía o suspendía una fiesta como la de los Carnavales cuyo espíritu y carácter pagano chocaba frontalmente con "la Cruzada" que los sublevados, con el entusiasta apoyo de la iglesia, habían emprendido. El 12 de enero de 1940, el ministro de la gobernación, Serrano Suñer, promulgó una orden por la que se mantenía la citada prohibición, que se mantuvo hasta el advenimiento de la democracia. >>

3) Antiguamente se llamaba quintos a los mozos de 18 años que eran "sorteados" para cumplir con el servicio militar, se llamaban así porque en el siglo XV (1426) durante el reinado de Juan II de Castilla se estableció que se debía contribuir al mantenimiento del ejército bien con una aportación económica o con la "contribución de sangre" que consistía en que uno de cada cinco mozos mayores de edad tenía obligación de servir en el ejército, obligación que retomó Felipe V en el XVIII por Real Orden de 7 de marzo de 1705 y posteriormente, durante el reinado de Carlos III, el 13 de noviembre de 1770, se promulga la Real Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio por la cual se mantiene la "contribución de sangre" por la que uno de cada cinco mozos mayores de edad tenía obligación de servir en el ejército (el quinto de los que "entraban en cada quinta"). Con la supresión de la obligatoriedad del servicio militar (el 31 de diciembre de 2001) y el auge de la igualdad entre sexos se considera quintos de un cierto año a los mozos y mozas que cumplen 18 años en ese año. Es decir los quintos de un cierto año hoy día viene a significar que son los que cumplen 18 años. >>

4) Aunque en el pueblo es costumbre que participen en las carreras de gallos los mozos que cumplen 19 años (por eso algunos autores consideran la actividad como un rito de paso a la edad adulta en prueba de su agilidad y pericia), en otros lugares y otra época también participaban infantes, con los ojos vendados, en la actividad de descabezar lanzando troncos o con espadas. a los gallos, enterrados en la tierra asomando solo la cabeza. Ya, Quevedo, uno de los escritores más activos y fidedignos preservadores de las costumbres populares, se refiere, en el Buscón a la fiesta de los gallos: «Llegó —por no enfadar— el tiempo de las Carnestolendas, y trazando el maestro de que se holgasen sus muchachos, ordenó que hubiese rey de gallo. Echamos suerte entre doce señalados por él, y cúpome a mí». También su más enconado rival, Luis de Góngora y Argote hace mención a esta celebración en numerosas partes de su obra y Mateo Alemán en la primera parte de su picaresco Guzmán de Alfarache y Avellaneda, en su apócrifo Quijote, pone en boca de Sancho «… y yo me quedé tras todo eso sin ser rey ni roque: si ya estas Carnestolendas no me hacen los muchachos rey de los gallos». >>

5) Ya en la antigua Mesopotamia y después en Grecia y Roma, se utilizaba el gallo para ahuyentar desgracias pues al cantar al clarear el día, se pensaba que señalizaba el fin de los peligros de la oscuridad de la noche, era considerado como un animal de buen agüero. No hubo, pues, de esforzarse mucho el cristianismo para considerar al gallo símbolo de la Resurrección, de la luz y de la vuelta de Cristo en el Juicio Final. Aún hoy en día se suele colocar la figura de un gallo en las veletas como símbolo de la vigilancia constante e incansable, evidencia de fidelidad y buena fe y se piensa que su canto ahuyentaba a los malos espíritus y a las calamidades.

Los sueños en que aparecían gallos eran considerados como síntoma de lujuria ya que el gallo es el macho dueño y señor del gallinero y en el plano sexual, único fecundador y reproductor. Tal ver por eso en las ancestrales carreras de gallos este animal simbolizaba "orgullo, virilidad, agresividad, representación del poder del macho -patriarcado-, al ejecutarlo el mozo (quinto), lava sus pecados, representados en la lujuria y en la agresividad, pero al tiempo muestra su separación del poder del padre. También la sangre del animal sacrificado tiene un poder propio, al transmitir al participante el signo de la fecundidad de la que el gallo es portador".

"Otra interpretación bastante extendida es la que relaciona la ceremonia de los gallos con un antiguo ritual destinado a procurar la fertilidad de la tierra por medio de la sangre del gallo, como sustituto del antiguo rey del territorio, que debía ser ejecutado para que no se volviera estéril y diera sus frutos regularmente"

"Así pues, el gallo es un elemento simbólico, que para unos encarna la etapa del ciclo vital que el quinto o mozo debe superar para convertirse en adulto y para otros sintetiza todo lo malo y negativo de la comunidad; ciclo vital y purificación que se alcanza cuando el gallo muere… Igualmente se ha tenido al gallo como espíritu del cereal, pues fue una creencia muy generalizada en toda Europa que las plantas —y entre ellas las mieses— estaban animadas por una fuerza o espíritu que favorecía o animaba su crecimiento y su productividad". >>

6) En otros lugares el entierro de la sardina se celebra la víspera del miércoles de ceniza coincidiendo con el Mardi Grass (martes de carnaval) francés y en otros se celebra la semana posterior a la Cuaresma como triunfo de Don Carnal sobre doña Cuaresma y el retorno al devenir cotidiano del año. >>

7) El primer árbol del que se colgó al pelele, que representaba al apóstol traidor, fue un álamo negro, procedente de la desembocadura del arroyo Pusa, posteriormente se han usado, que yo recuerde, chopos, olivas, pinos y eucaliptos, esta última especie posiblemente haya sido la más utilizada y la que se sigue utilizando en la actualidad, para colgar el Judas. >>

8) Tal vez sea de interés, destacar del vasto anecdotario que podría elaborarse de este evento, el año en que una sacudida brusca de las tirantas provocó la rotura de la delgada y endeble copa del eucalipto que hubo de ser atada con una cuerda para empalmarla de nuevo al cuerpo del árbol. Otro año no fuimos capaces de subir el árbol al estilo tradicional porque era demasiado pesado y hubo de subirlo Amancio (fiel y asiduo asistente a este tipo de eventos) con la caja basculante de su camión. No puedo, ni quiero, dejar pasar la ocasión para desaprobar y censurar esas absurdas y perniciosas modas que según oídas consisten en considerar una proeza el que los quintos que "salen cantando" intenten desmochar el árbol de Judas o tapar el hoyo en que se va a plantar; prácticas que, al provocar tiranteces, rivalidades y enfrentamientos, son contrarias a una de las principales funciones de este tipo de tradiciones que es fomentar el contacto social, la colaboración y el estrechamiento de lazos entre vecinos de distinta edad, clase y condición. >>

9) La comodidad, confort y aburguesamiento de la vida moderna en los pueblos han hecho desaparecer las pocilgas, las cocinas de lumbre y la crianza del cerdo, unido a la industrialización de los mataderos que comercializan y ponen a disposición de todos la adquisición de todos los productos derivados del cerdo, han provocado la práctica desaparición, salvo en actos festivos o de promoción turística, de este rito ancestral. >>

10) Las morcillas elaboradas en el pueblo de Malpica de Tajo (y los pueblos aledaños) eran morcillas de cebolla. Los ingredientes más comunes eran "el gordo" (formado por las partes con más grasa del cerdo) ya citado más arriba, mezclado con la sangre del cerdo, la cebolla y la calabaza cocidas, masa aderezada con un mezcla de sal, ajo majado, pimienta, comino y orégano. Para la elaboración de los chorizos se utilizaba las partes de carne con más magro, veteadas de grasa, algo de gordo (para que no se secasen en exceso y se pusiesen muy duros en la fase de curación) y condimentados con sal, ajo y pimentón. Para la elaboración del "maldito" de chorizo se reservaban las mejores carnes y se embuchaba en parte del intestino grueso del cerdo. La longaniza es similar al chorizo pero con más "gordo", la masa picada más gruesa y embutida en tiras más largas. El salchichón es una mezcla de panceta o papada y magro en proporciones menores que el chorizo y se condimenta con sal, ajo picado, pimienta negra o blanca y vino blanco seco. En el "maldito" de salchichón se usaba una proporción mayor de carne de mejor calidad y se embuchaba en parte del intestino grueso del cerdo. >>

11) Un completo resumen en pdf, publicado por el Ayuntamiento de Madrid o este otro de la empresa Al-Alba. >>

12) Persiguen la erosión y debilitación del debate público racional como método para tomar decisiones, utilizando:

- La sobresaturación de la desinformación, los bulos, el adoctrinamiento, la incertidumbre, la superstición y el miedo.

- La exacerbación de la polarización, el antagonismo, el sectarismo y la división de la sociedad (crear las dos Españas irreconciliables).

- Instaurar una irracional desconfianza hacia las élites políticas, educativas, periodísticas o académicas para apartarnos de la confianza en sus argumentos, aunque estén respaldados por hechos, datos, razones y el conocimiento científico.

Si no te suenan conceptos como la “sociedad tribal”, las “ comunidades identitarias”, el " sesgo de confirmación”, “burbujas informativas y sus filtros”, “círculos de complacencia”, “cámaras de eco”, “torrente informativo y cascadas de información”, el “efecto gurú o de la autoridad respetable”, la “atención parcial continua”, el “empujoncito”, “big data”, “infowars y los departamentos de agitprop” (guerra de información y departamentos de agitación y propaganda), “adicción diseñada y algoritmos intolerantes ”, la “vigilancia epistémica miope”, la "perseverancia de las creencias" y la "correlación ilusoria", infórmate pues seguramente estén intentando configurar tu realidad y esté en crisis y en peligro tu mecanismo de vigilancia epistémica y ten en cuenta que “quien te hace creer cosas absurdas posiblemente también pueda hacerte cometer atrocidades”.

¿Cómo defendernos de estos ataques contra nuestra libertad de pensamiento? Seamos muy críticos (imparciales, no, pues no es posible ya que declararse imparcial ¡es ya tomar partido!) con lo que se publica en las redes sociales, evitemos los círculos y burbujas informativas de complacencia y comunidades identitarias, etc., y, resumiendo, no admitamos o no nos hagamos eco de afirmaciones, creencias o narraciones que no se basen en informaciones sustentadas por argumentos racionales, hechos, datos, coherencia y justificaciones, usemos y eduquemos nuestros procesos de vigilancia epistémica y ética, leamos mucho, libros y medios de información de distinta tendencia, tengamos en cuenta que es tanto o más importante elegir sobre lo que nos informamos que dejarnos arrastrar por las supuestas noticias que, a veces, buscan distraernos de lo que verdad interesa, visitemos las fact-checkers más reputadas y sobre todo, ¡seamos tolerantes! que es la base para mantener el control y no caer en un espiral de radicalización y polarización progresiva. >>